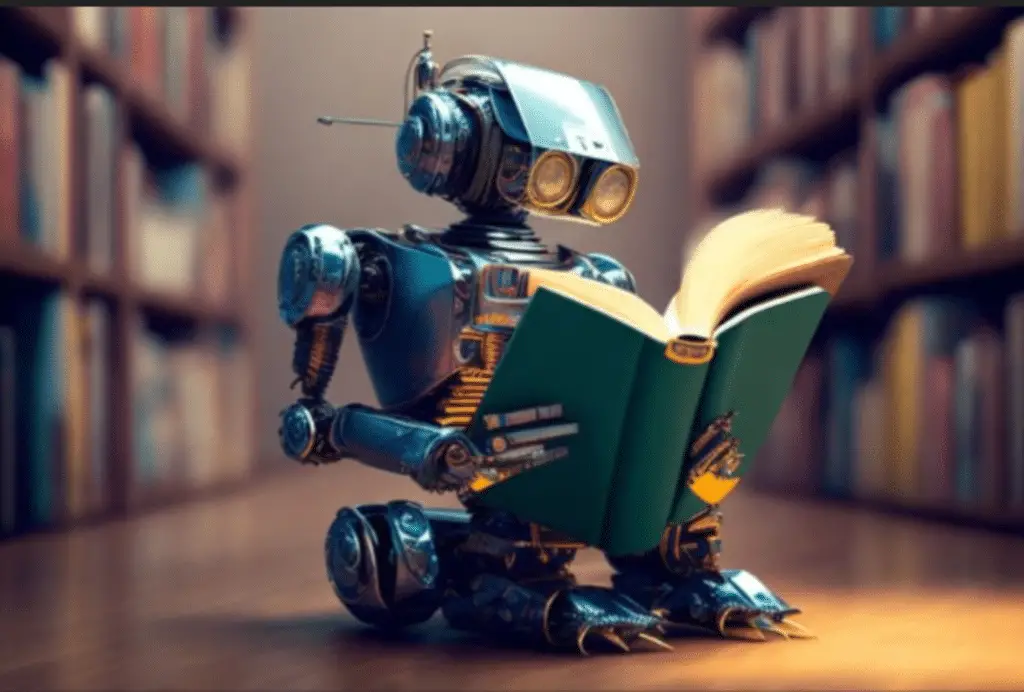

È inutile negarlo, l’intelligenza artificiale (IA) sta diventando cruciale nelle nostre vite. Da strumento futuristico, si è insinuata progressivamente in diversi settori fino a diventare indispensabile. Pensiamo a programmi come ChatGPT, che in poco tempo sono diventati strumenti di uso quotidiano, tanto da essere stati integrati nell’app di messaggistica WhatsApp per averne una versione sempre a portata di mano.

Il mondo dell’editoria non si sottrae a questo cambiamento, subendo una profonda trasformazione attraverso l’uso dell’IA, non solo nel modo in cui i libri vengono scritti, ma anche tradotti e promossi. Infatti, come afferma Virginia Monteleone, le varie tecnologie generative, “permettono di redigere articoli, racconti brevi, report e persino testi di saggistica con una qualità sorprendente”.

Non solo, molte piattaforme digitali, come Amazon e The StoryGraph, implementano l’IA per analizzare le abitudini di lettura e generare consigli sempre più accurati. Varie case editrici, invece, la impiegano sempre più nel processo di progettazione e creazione di contenuti visivi, pensiamo ad esempio alle tante copertine generate artificialmente.

Ad oggi però uno dei campi in cui è molto utilizzato è quello della traduzione. Tutto ciò non è una novità, basti pensare che già negli anni ’60, l’azienda SYSTRAN sviluppò uno dei primi sistemi di traduzione automatica per facilitare la comprensione di documenti di intelligence durante la Guerra Fredda. “I primi motori di traduzione automatica usavano metodi basati su regole, ovvero si affidavano a regole sviluppate da esseri umani o ricavate da dizionari per eseguire le traduzioni. Da allora, la tecnologia linguistica si è evoluta notevolmente” come spiega Lionbridge.

Ciò ci aiuta a comprendere come, se usato correttamente, l’IA offra un mondo di possibilità. Ma il punto è proprio questo, usarlo correttamente. Ma come farlo? Dove finisce quella linea sottile che divide il giusto dallo sbagliato, il lecito dall’illecito, la minaccia dall’opportunità?

Il caso Jay Crownover

Nelle ultime settimane ha fatto scalpore, nel mondo del romance italiano, la traduzione dell’ultimo libro di Jay Crownover, Figlio prediletto. Forever marked in cui è risultato evidente l’utilizzo di un software di traduzione automatica.

Il risultato? Evidenti errori tra cui concordanza di genere, ripetizioni, traduzione errate, addirittura il cambio di genere dell’autrice.

Oltre al danno la beffa, eh sì, perché molti lettori davanti a tutto ciò sono intervenuti recensendo negativamente il lavoro al punto che la CE è stata costretta a ritirarla. Profili come @doubleface.traduzioni e @libriealtridisastri hanno prontamente denunciato il fatto, sottolineando la mancanza di rispetto non solo nei confronti dell’autrice e dei lettori, ma anche dei traduttori professionisti, il cui lavoro ovviamente viene svilito e sminuito da traduzioni automatizzate scadenti.

Il difficile equilibrio tra Intelligenza Artificiale e Umana

Ciò serve da monito per comprendere che, le possibilità offerte dall’Intelligenza Artificiale pongono gli addetti ai lavori, in questo caso i traduttori, di fronte a una sfida fondamentale: come sfruttare al meglio le opportunità offerte dall’ammodernamento tecnologico senza compromettere il prodotto finale e la fiducia dei lettori nei confronti dell’autore?

Non bisogna dimenticare anche che, l’uso di queste nuove tecnologie nel settore delle traduzioni offre molti vantaggi per le grandi e piccole aziende. Difatti, grazie a queste riduzioni dei costi, essi potranno aumentare il numero di mercati di riferimento e immettere i prodotti in questi mercati più rapidamente. Ma a quale prezzo? Il risparmio economico va a discapito della qualità, e a perderci sono tutti: autori, editori, traduttori e lettori.

Per questo motivo è fondamentale stabilire delle linee guida e delle strategie chiare per un uso responsabile delle tecnologie anche in campo editoriale, per creare un prodotto che sia etico ed accurato. Bisognerebbe trovare un compresso, in cui l’intelligenza artificiale supporta, ma non sostituisce, quella umana. Cercando di sfruttare quell’esperienza e quell’accortezza e attenzione ai dettagli che (per fortuna) ancora non possono essere sostituiti. Unendo le forze si riuscirebbe ad arrivare a garantire un’esperienza di lettura soddisfacente, arricchente e diversificata.

Inoltre, poiché lo sviluppo di questi nuovi sistemi è molto rapido, è essenziale che le case editrici instaurino un dialogo aperto con i lettori, rispondendo alle preoccupazioni e rafforzando la fiducia nelle iniziative basate sull’uso dell’IA.

Alla fine, forse, tutto ciò almeno è servito a farci comprendere che, sebbene per molti sia costante la paura che “le macchine” sostituiranno il lavoro umano, i traduttori possono tirare un sospiro di sollievo…per ora.