Schwa, la e capovolta ə, è il simbolo dell’inclusione di genere. Nelle ultime settimane abbiamo assistito a numerose discussioni in merito alla necessità di rendere la lingua italiana più inclusiva. Tra i sostenitori e gli oppositori di questa scelta si è verificato il solito divario culturale e, nella maggior parte delle volte, generazionale, che anche questa volta non ha portato a un dialogo costruttivo. Al centro di tutto questo polverone c’è lo schwa, simbolo già molto utilizzato da alcune lingue.

Che cos’è lo schwa

Ma che cos’è lo scwha? È un carattere dell’Alfabeto Fonetico Internazionale (IPA), il sistema che viene utilizzato per definire la corretta pronuncia delle migliaia di lingue scritte che esistono nel mondo. È da collocarsi nel mezzo di tutto il sistema di vocali e la sua pronuncia è un suono indefinito. Il simbolo che definisce lo schwa è simile a una “e” rovesciata, “Ə”, e ricorda tanto il carattere “a” in stampatello.

I sostenitori dell’utilizzo dello schwa

I sostenitori dell’utilizzo dello schwa

La lingua italiana è abituata da sempre a definire i termini collettivi e le pluralità miste contenenti uomini e donne, con il plurale maschile. Una convenzione che oggi, a seguito della sempre più spiccata discussione sulle disparità di genere, inizia a stonare alle orecchie e occhi di molti studiosi della lingua italiana.

Uno dei primi paladini dell’utilizzo dello schwa, almeno nella lingua scritta, è stato Luca Boschetto, che nell’aprile del 2016, diffuse in rete un piccolo documento a favore della non discriminazione linguistica, che si è poi trasformato in un vero e proprio sito, “Italiano inclusivo”.

Dello stesso avviso la linguista Vera Gheno che, nel dicembre del 2019 affronta la questione all’interno del suo libro “Femminili singolari”, individuando nello schwa la soluzione alla mancanza nella lingua italiana del genere neutro.

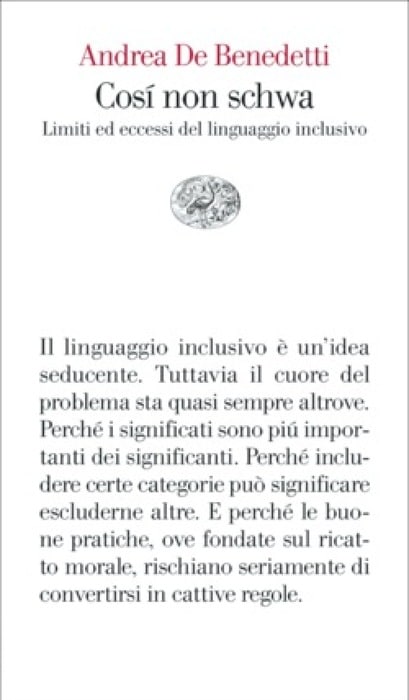

Andrea De Benedetti, Così non schwa

”Il cammino verso il linguaggio inclusivo è lastricato di buone intenzioni. Ma non di rado conduce anch’esso all’inferno. L’idea di per sé è seducente: rimuovere dalla lingua gli ostacoli che limitano la piena espressione del sé, promuovere soluzioni che permettano a tutti i parlanti di sentirsi rappresentati, contrastare tutte le parole e le espressioni connotate come offensive e/o discriminatorie, concedere il diritto all’autodeterminazione linguistica – attiva e passiva – a chiunque senta estranee le etichette che la società gli appiccia addosso”.

Il fatto è che, nonostante le buone intenzioni, rendere neutro un linguaggio che non lo è, suggerisce De Benedetti, è in qualche modo togliere la vita ad un organismo che cresce e cambia in modo naturale con il cambiare del mondo che lo ha prodotto. È un tema scivoloso e difficile quello in cui ha deciso di inoltrarsi Andrea De Benedetti, chiarendo sin dall’indubitabilmente simpatico titolo, ”Così non schwa”, da che parte sta. Ovvero da quella della non neutralità.

Il fatto è che, nonostante le buone intenzioni, rendere neutro un linguaggio che non lo è, suggerisce De Benedetti, è in qualche modo togliere la vita ad un organismo che cresce e cambia in modo naturale con il cambiare del mondo che lo ha prodotto. È un tema scivoloso e difficile quello in cui ha deciso di inoltrarsi Andrea De Benedetti, chiarendo sin dall’indubitabilmente simpatico titolo, ”Così non schwa”, da che parte sta. Ovvero da quella della non neutralità.

È qualche tempo infatti che abbiamo visto comparire prima sui social, poi sulle pagine dei giornali e negli inserti scatenando via via un dibattito sempre più ampio, quel simbolo grafico, la ”schwa” appunto, ovvero la e rovesciata, che cerca di togliere la connotazione ”sessista” originaria di una parola, che per sua natura sarebbe l’immagine di maschile o femminile, per renderla adatta ad un realtà in cui la diversità cerca i propri spazi di affermazione e di legittimità.

Ma poi soprattutto, come pronunciare quelle parole che finiscono con la e rovesciata o con l’asterisco che discendono dall’ebraico? Un dubbio che ha costretto anche i più convinti fautori ad utilizzarla soprattutto scritta, molto meno nel parlato, più in articoli che in podcast. Una discussione impossibile da fare serenamente ‘‘ora che i social network – e prima ancora il vituperato genere del talk show televisivo – hanno ridotto il dibattito ad arte marziale”, scrive ancora a ragione De Benedetti che pure affronta la sua bocciatura in modo per niente neutrale.

Un tema la cui importanza forse sarebbe compresa meglio ”se gli si spiegasse bene qual è la vera posta in gioco: non l’inclusione, i diritti delle donne e delle persone transgender, la lotta al patriarcato, il progresso morale dell’umanità, bensì l’egemonia sui significanti, la pretesa di far combaciare il codice linguistico con quello etico, l’idea che la lingua debba essere al servizio delle identità prima che delle comunità”.

Ma quella che vuole disegnare l’autore è soprattutto una mappa di un fenomeno che partito dal libro di una studiosa come Vera Gheno, ”Femminismi singolari”, è arrivato a passo di carica persino sul palco di Sanremo nel monologo di Sabina Ferilli, passando attraverso romanzi, verbali e tante polemiche.

Cambiare un nome non cambia la sostanza della nostra società, rimarca De Benedetti, che fa notare come ad esempio pur continuando ad usare il termine ”medico” al maschile sono donne il 54% delle persone che esercitano questa professione. Ma pur essendo consapevole che le posizioni apicali portano percentuali del tutto diverse – come in qualunque altra professione – ciò a suo avviso non può essere attribuito al tema della morfologia linguistica. La prevalenza del maschile a suo avviso è inclusiva, cioè ”dottore” comprende anche il femminile, mentre ”dottoressa” è solo al femminile ed esclude l’uomo quindi meno inclusivo.

Che poi questo ovviamente sia dovuto non ad una presunta neutralità, ma a millenni di prevalenza maschile in determinate professioni per l’autore non sembra avere un peso determinate. Questa è appunto l’immagine di una ostilità che non bisogna rifiutare, ma con la quale per l’autore bisogna imparare a fare i conti. Insomma per lui conta cambiare la realtà prima della lingua e non viceversa. Ma non è che una volta si può iniziare invece a fare il contrario?