Parlando di Giappone e di poesia giapponese, è frequente che si pensi agli haiku. Tuttavia, questo specifico genere poetico è relativamente recente, se comparato ai componimenti presenti nel Man’yōshū, la prima raccolta di poesie nipponiche.

Il Man’yōshū, la Raccolta delle diecimila foglie

Composto probabilmente durante la seconda metà del VIII secolo d. C., in quello che nella storia giapponese viene chiamato periodo Nara (dal nome della città che ospitava la capitale imperiale), Man’yōshū è un’estensiva raccolta di poesie, quasi un compendio di quanto era stato scritto fino a quel momento. I 4496 testi che si trovano all’interno dei venti tomi che compongono l’opera, infatti, sono stati attribuiti a una moltitudine di autori, alcuni dei quali vissuti quasi un secolo prima della stesura di questa antologia. Qualche poesia è persino databile intorno al V secolo.

Ciò è ancora più importante se si tiene conto che il più antico testo della letteratura giapponese, il Kojiki, è stato composto soltanto nel 712 d. C., il che significa che se non fosse stato per il Man’yōshū, alcune testimonianze culturali e artistiche non sarebbero mai state a noi note.

L’importanza del Man’yōshū, infatti, non è soltanto letteraria, ma anche culturale e linguistica. Come accade con tutti i testi antichi, questa raccolta è per noi di valore inestimabile, in quanto ci permette di dare uno sguardo alla vita e ai costumi del periodo a cui risale.

Tanto più che i componimenti presenti spaziano tra diversi argomenti (e per fortuna, visto di quanti testi si parla). In particolare, è possibile riconoscere tre categorie tematiche: gli zōka, dallo spettro più vasto, che vanno dai banchetti di corte ai viaggi, dalle cerimonie alle leggende; i banka, ossia le elegie; e sōmonka, il cui focus è l’amore romantico tra uomo e donna (sono presenti anche opere che parlano di amore omosessuale, ma si tratta di testi più tardi). Gli autori, poi, non erano vincolati a uno dei tre generi. Si possono trovare, infatti, esempi di componimenti più ufficiali e di struggenti poesie che parlano dei dilemmi del cuore, firmati dallo stesso pennello.

Vari sono anche i generi poetici che gli autori, e le settanta autrici, hanno scelto di utilizzare. 4207 sono i tanka, detti anche waka, una forma autoctona di composizione poetica che prevede testi della lunghezza di trentuno sillabe, suddivisi in cinque versi rispettivamente da cinque, sette, cinque, sette e sette sillabe. Si trovano poi 265 chōka, opere più lunghe che mantengono l’alternanza di versi da cinque e sette sillabe nel corpo, e due versi da sette sillabe in chiusura. Per concludere, si notano un bussokusekika (genere particolare utilizzato quasi esclusivamente in un particolare poema buddhista), quattro kanshi (poesie in stile e lingua cinese) e un an-renga (un particolare componimento lungo).

Ad accompagnare le poesie del Man’yōshū vi sono, inoltre, circa una ventina di passaggi in prosa scritti in cinese, che hanno lo scopo di introdurre alcuni componimenti. A differenza di molti altri testi dell’epoca, però, non è presente alcuna preazione.

«Nel mare di Ise le onde s’infrangono sulla scogliera, così m’incute timore colui che amo»

Kasa no Iratsume, Man’yōshū, IV, 600

Man’yōshū: un tesoro linguistico

La lingua giapponese scritta ha avuto una lunga gestazione. Pur essendo, infatti, presente nella versione orale sia dall’antichità in Giappone, il processo di formazione di un metodo di scrittura è durato secoli. Inizialmente, la lingua scritta era soltanto il cinese, usato non a caso dagli intellettuali come base per provare a sviluppare un sistema di scrittura che permettesse di rappresentare la lingua giapponese (per questo ancora oggi in Giappone si scrive con i caratteri cinese, affiancati però da altri due alfabeti sviluppati ad hoc).

Il Man’yōshū rappresenta un capitolo importante nella storia della lingua giapponese scritta sia per la varietà linguistica dei componimenti, sia per il metodo di scrittura impiegato. Varietà linguistica in quanto non solo sono presenti un’enorme numero di poesie scritte in antico giapponese occidentale (quello dai cui deriva il giapponese moderno), ma si possono trovare anche inestimabili testimonianze di antico giapponese orientale, di cui non rimane quasi traccia.

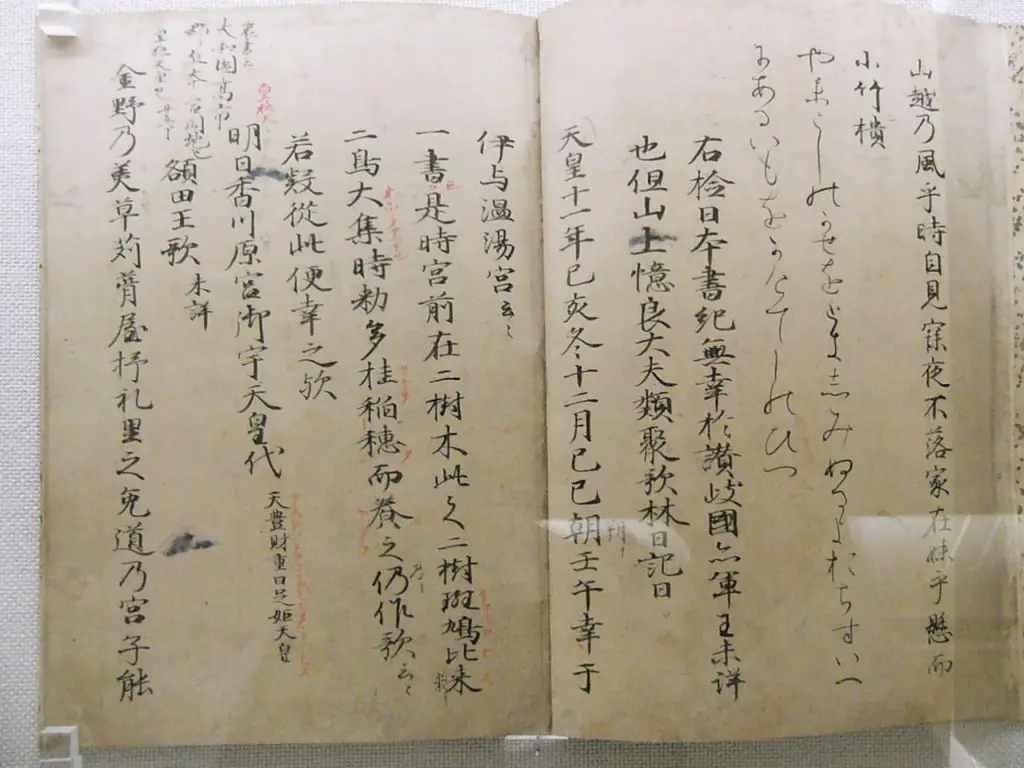

Il redattore della raccolta ha deciso di utilizzare in modo arbitrario, nel trascrivere le poesie, due dei modi di usare i caratteri cinesi che si stavano sperimentando in quel periodo. Non solo ha impiegato i caratteri cinesi per il loro significato (e quindi in carattere di albero, nel momento in cui voleva effettivamente dire “albero”), ma anche per il loro valore fonetico, senza tener conto del significato (per esempio, utilizzando il carattere di albero non per il significato, ma soltanto per la pronuncia, ki, necessaria per formare una parola giapponese, come potrebbe essere kimono, che nulla ha a che fare con gli alberi).

Il redattore non ha lasciato annotazioni che indichino quale dei due metodi sia stato usato per ciascun componimento, visto che in antichità lo studio dei testi era tramandato da maestro a discepolo. Gli studiosi moderni sono stati quindi costretti ad andare per tentativi per tradurre le poesie dal man’yōgana (lo stile del Man’yōshū) al giapponese moderno. In italiano è disponibile una versione del sedicesimo libro del Man’yōshū curata da Maria Chiara Migliore.