Sembrerà scontato e inflazionato citare Zygmunt Bauman, ma se l’autofiction (genere letterario in cui l’autore stesso è il protagonista delle vicende di finzione narrate) sta prendendo sempre più piede – dapprima in letteratura, poi anche nelle altre arti – buona parte del “merito” è probabilmente da ascriversi a quella che lui chiamò, con grande fortuna, “società liquida.”

Se è vero infatti che tale genere, o almeno la sua definizione, risale al lontano 1977 e fu coniata dallo scrittore francese Serge Doubrovsky con un’esplicita ispirazione psicoanalitica, come indagine sull’inconscio, e utilizzando gli stilemi del nouveau roman, è altrettanto vero che, con l’arrivo del post moderno, il genere si è evoluto in un’analisi sul rapporto problematico tra verità e menzogna, tra identità e differenza, in una società dominata dall’immagine, dai simulacri, dall’apparire a tutti i costi e da un consumismo senza scopo.

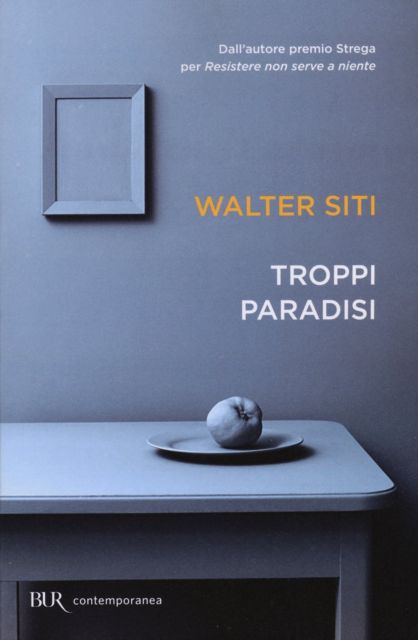

Per avere un quadro preciso di ciò di cui parlo basti leggere autori recentissimi come Karl Ove Knausgård, Sheila Heti, Rachel Cusk o, per citare autori italiani, Walter Siti, Antonio Scurati, Giuseppe Genna, Emanuele Trevi, Lorenzo Pavolini e persino Roberto Saviano.

In ognuno di questi autori l’io autofinzionale è un soggetto costituzionalmente ipertrofico, post-ideologico e post moderno. Li inserirei perfettamente nella contemporanea “porn culture”: giocano con il nostro voyeurismo, quello che oramai plasma interazioni sociali e modelli di comunicazione. In questi autori vi è certamente un esibizionismo autobiografico tanto pronunciato quanto frustrato, in cui l’Io, ossessionato dalla propria unicità, si deve necessariamente mascherare – come in una sorta di iper-verismo che deforma e rende troppo vero il vero per essere vero – per difendersi da un mondo di impersonale e pornificata sessualità.

In una società che ha perso i propri capisaldi, i propri riferimenti saldi ed immutabili, anche l’Io dunque diviene indecidibile; nell’impossibilità di stabilire se sia vero o sia falso né, tanto meno, di chiarire quanto ci sia di vero o di falso in quest’io inserito in una comunità di soggetti svuotati d’identità. Le opere di autofiction sono allora quelle in cui il lettore si trova di fronte a un testo che non è né autobiografia né romanzo o che “forse” è entrambe le cose.

Gabriel Garcia Marquez, autore già post moderno, scriveva che “la vita non è quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda e come la si ricorda per raccontarla.” Ecco, questa citazione calza a pennello agli autori – sempre più numerosi – che praticano questo genere dell’autofiction. Però le parole di Marquez, come in un intricato puzzle, mi fanno ricordare altre parole, quelle del mio professore di letteratura italiana, Giuseppe Amoroso, che emblematicamente intitolò una sua raccolta di recensioni “Solo se inganno“; anche il concetto di inganno infatti si cuce perfettamente addosso al genere qui preso in esame, perché il ricordo implica necessariamente delle falle nella ricostruzione del passato. L’inganno in questo caso è doppio, perché oltre che nell’Io indecidibile, sta anche negli errori di percezione e di ricostruzione, quelli che fanno della nostra memoria uno strumento fallace. A corollario di quanto detto, ci torna utile ancora una volta Bauman quando spiega che “la vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro. Leggerli in ordine è vivere, sfogliarli a caso è sognare.“

Un altro autore post moderno, Umberto Eco, volendo spiegare il pensiero del sociologo polacco diceva: “Con la crisi del concetto di comunità emerge un individualismo sfrenato, dove nessuno è più compagno di strada ma antagonista di ciascuno, da cui guardarsi. Questo soggettivismo ha minato le basi della modernità, l’ha resa fragile, da cui una situazione in cui, mancando ogni punto di riferimento, tutto si dissolve in una sorta di liquidità. Si perde la certezza del diritto (la magistratura è sentita come nemico) e le uniche soluzioni per l’individuo senza punti di riferimento sono da un lato l’apparire a tutti costi, l’apparire come valore e il consumismo. Però si tratta di un consumismo che non mira al possesso di oggetti di desiderio in cui appagarsi, ma che li rende subito obsoleti, e il singolo passa da un consumo all’altro in una sorta di bulimia senza scopo.” Questo fenomeno della società liquida incide notevolmente non solo sulla vita ma, naturalmente, sulla letteratura.

Se infatti in molti, prima di questi scrittori (Borges, Sartre, Marquez, Calvino, Dante stesso), avevano scritto opere autobiografiche o semi-autobiografiche finzionali, oggi il termine “autofinzione” definisce una necessità, non più una possibilità narrativa; il disorientamento che impedisce di interpretare certi elementi del racconto come reali o come inventati. Un esercizio sadico che è imposto al lettore e che richiama, in tutta evidenza, il potere manipolatorio e persuasivo esercitato dai mezzi di comunicazione di massa. Anche questa costrizione si può spiegare con una delle famose massime di Bauman: “ci si sente liberi nella misura in cui l’immaginazione non supera i desideri reali e nessuno dei due oltrepassa la capacità di agire.” E’ evidente che in questa società liquida l’immaginazione è perennemente stimolata a superare i desideri reali e che entrambe le cose oltrepassino di gran lunga la capacità di agire; basti rileggere la spiegazione di Eco, inserita poco sopra, nella sua parte riferita ai consumi. E’ comprensibile, pertanto, che l’Io degli autori sia costretto ad alienarsi, a diluirsi in una identità “plurale” (sembra un ossimoro ma non lo è). “Mi chiamo Walter Siti, come tutti“, questo è l’incipit di Troppi paradisi di Walter Siti; questo esempio dà il senso di una società svuotata d’identità, privata di senso. Anche i rapporti interpersonali sono labili, niente è per sempre, il per sempre spaventa, la stabilità spaventa, l’impegno a lungo termine è insostenibile, anche l’amore è liquido. Quest’Io finzionale dei nostri autofinzionisti non è più estetico e decadente come poteva esserlo quello di D’Annunzio, piuttosto è prigioniero del tempo presente, è dentro la pancia della balena, costretto a nascondersi per non farsi fagocitare.