La storia della filosofia è piena di personaggi complessi ed enigmatici, il cui pensiero è stato spesso ignorato, travisato o semplicemente non compreso dai contemporanei. Socrate, Ipazia, Giordano Bruno, lo stesso Nietzsche… sono solo alcuni dei nomi di pensatori le cui idee non sono state accettate al loro tempo.

Julius Evola è certamente annoverabile tra questi nomi. Filosofo, pittore, poeta, esoterista… Evola non è mai stato un personaggio “comodo” né un accademico acclamato, eppure la sua opera ha lasciato tracce profonde in ambiti diversi: dalla filosofia alla mistica, dall’arte all’esoterismo, fino a toccare in modo controverso persino la politica. Scopriamo insieme qualcosa in più riguardo questo intrigante filosofo!

Julius Evola: Vita e Opere

Giulio Cesare Evola nacque a Roma nel 1898 da una famiglia alto-borghese con presunte origini nobili (in molti scritti Evola compare con il titolo di barone). Sin da giovane si avvicinò a diversi filosofi e pensatori come Wilde, Nietzsche, d’Annunzio da cui ereditò l’atteggiamento polemico e critico nei confronti della società moderna.

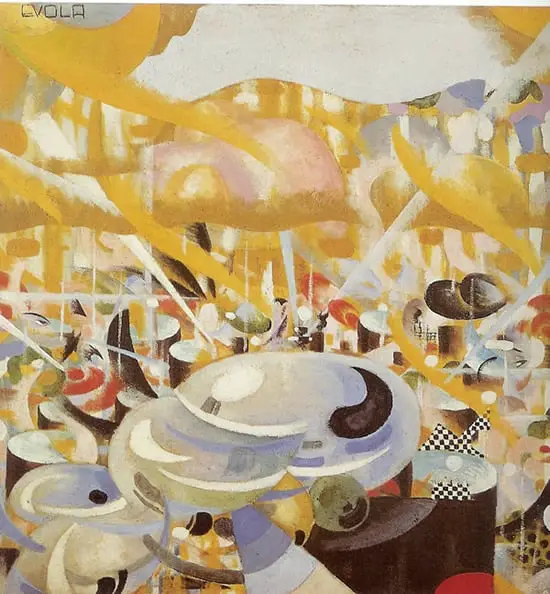

Si iscrisse, ad esempio, alla facoltà di ingegneria ma rifiutò di discutere la tesi poiché non voleva che fosse in seguito additato con titoli accademici di cui non riconosceva la validità o il senso. Proseguì quindi i suoi studi nel campo filosofico e soprattutto artistico avvicinandosi al dadaismo e al futurismo italiano e internazionale.

Dopo l’esperienza traumatica della Prima guerra mondiale, che lo portò addirittura a tentare il suicidio, Evola intraprese un percorso di ricerca che lo portò a confrontarsi con il misticismo orientale, il buddhismo, l’ermetismo, fino a costruire un pensiero originale, capace di intrecciare filosofia e spiritualità in maniera insolita.

Il suo primo lavoro filosofico importante fu Teoria dell’individuo assoluto (1927), in cui delineava la possibilità per l’uomo di superare i propri limiti e raggiungere una forma superiore di libertà. Ma l’opera che lo rese noto fu Rivolta contro il mondo moderno (1934), un testo in cui analizzava la decadenza della civiltà contemporanea contrapponendola all’epoca della “Tradizione”, intesa come società fondata su principi trascendenti, gerarchici e sacri. A questa seguirono numerosi altri scritti, tra cui Gli uomini e le rovine (1953) e Il cammino del cinabro (1963), che rappresenta la sua autobiografia intellettuale.

Tradizione e Spiritualismo aristocratico

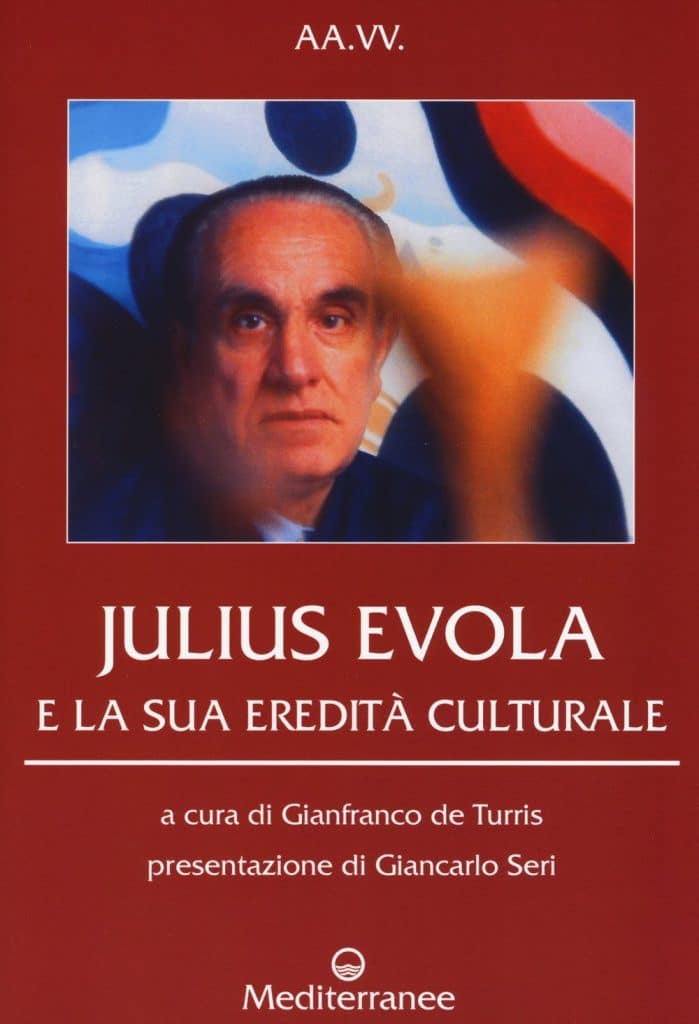

Nel volume Julius Evola e la sua eredità culturale curato da Edizioni Mediterranee, l’autore Gianfranco de Turris si cimenta nella titanica impresa di riassumere i diversi contributi dati da Evola nei campi più disparati: storiografia, arte, politica, sociologia, esoterismo e così via.

Dal punto di vista filosofico, lo si può considerare uno dei massimi esponenti del Tradizionalismo (o Perennialismo). Era convinto che la sapienza divina fosse stata affidata all’alba dei tempi ad alcuni eletti, i quali avrebbero trasmesso tali conoscenze, per tradizione appunto, alle generazioni successive. Per Evola le società ideali erano state quella romana, egiziana o indiana perché erano basate su gerarchie rigorose e intrise di elementi magico-sacrali.

La modernità, tuttavia, aveva spezzato questa Tradizione. Il materialismo sfrenato, il conformismo, l’omologazione hanno reso, per Evola, le società un amalgama disarticolato in cui si sono irrimediabilmente persi i veri valori che nemmeno la religione riesce più a trasmettere. Per questo auspica un ritorno ad uno spiritualismo aristocratico, una società, cioè, guidata da un’èlite di prescelti che attraverso il giusto cammino iniziatico fossero stati in grado di recuperare la purezza dei valori primordiali offerti dalla Tradizione.

Ed Evola spese gran parte della sua vita in tal senso! Oltre alle numerosissime opere (letterarie e non), fondò anche il Gruppo di Ur, una rivista che si occupa di esoterismo e magia, branche considerate indispensabili per intraprendere un serio e consapevole percorso iniziatico.

Insomma Evola non si rivolgeva alle masse, ma a una ristretta élite capace di vivere secondo valori superiori, di coltivare la disciplina interiore e di incarnare un modello di vita eroico. Questa visione lo avvicinava alla figura del “guerriero spirituale”, capace di resistere al caos del mondo moderno e di vivere secondo un principio trascendente, lontano dalla mediocrità quotidiana.

Proprio a causa di queste sue posizioni, delle sue teorie, della vicinanza all’esoterismo e agli ambienti più elitari hanno reso Evola una figura estremamente controversa, ancora oggi oggetto di studio e approfondimenti. Evola collaborò con riviste dell’epoca fascista e scrisse testi come Il mito del sangue, dove cercava di elaborare una teoria razziale più “spirituale” che biologica. Non fu mai un gerarca né un teorico ufficiale del fascismo, e anzi rimase critico verso Mussolini e Hitler, accusandoli di modernismo e di non incarnare pienamente lo spirito della Tradizione. Tuttavia, la sua vicinanza a certi ambienti e la sua influenza su gruppi dell’estrema destra del dopoguerra hanno segnato la sua immagine pubblica fino a oggi.

E dunque cosa resta di Julius Evola oggi? Certamente, molte delle sue posizioni possono apparire anacronistiche, eppure il linguaggio aristocratico, il desiderio di tornare ad una società retta e organizzata, la volontà di abbracciare una religione che si occupi davvero di spiritualità segnalano un disagio interiore condivisibile. Il disagio di un osservatore attento che, già al suo tempo, si era accorto dello sbandamento della società contemporanea.

Forse non è necessario abbracciare in toto o alla lettera il suo “Spiritualismo aristocratico” per riconoscere che, in un mondo dominato dalla superficialità e dalla velocità, la sua voce invita a fermarsi e a chiedersi che cosa significhi davvero vivere secondo principi e valori stabili. Evola rimane, insomma, un autore da leggere con cautela ma anche con curiosità, consapevoli delle sue ombre ma anche del suo coraggio intellettuale. Un pensatore scomodo, certo, ma proprio per questo difficile da ignorare.