In vista dell’imminente festa di Halloween, questo appuntamento domenicale con il mondo della filosofia non poteva che essere dedicato ad una tematica speciale: la morte.

Tema ritenuto scabroso da alcuni, persino un tabù in altri casi, ma le cose non stanno esattamente così.

Parlare della morte significa, in fondo, parlare della vita. È un tema che accompagna da sempre l’uomo, un’ombra che non si lascia mai scacciare del tutto. Eppure, più che di terrore, la morte è spesso stata oggetto di contemplazione, di accettazione, persino di gratitudine. I filosofi, da secoli, cercano di addomesticare il pensiero dell’inevitabile, di trasformare la paura in consapevolezza, la fine in lezione. E oggi? Qual è il nostro pensiero al riguardo? Scopriamolo insieme!

La morte: dalla serenità antica alla paura moderna

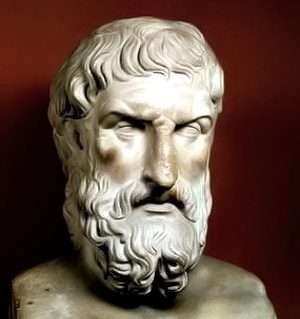

Per gli antichi Greci, la morte non era un tabù, ma parte di un ciclo naturale. Epicuro la guardava con calma, affermando che “la morte non è nulla per noi”, perché finché esistiamo, essa non c’è, e quando arriva, non esistiamo più. Un ragionamento tanto semplice quanto disarmante, che voleva restituire all’uomo la libertà dal terrore dell’ignoto. Platone, invece, la interpretava come un passaggio: la separazione dell’anima dal corpo, un ritorno alla sua dimensione autentica, più pura. La filosofia, diceva, non è altro che “un esercizio di morte”.

Nel mondo romano, Seneca e gli stoici aggiunsero un tono più pratico. La fine è l’unica certezza, dunque non valeva la pena temerla. “Non è la morte che dobbiamo temere,” scriveva Marco Aurelio, “ma il non cominciare mai a vivere davvero.” Aver paura di una simile certezza voleva dire rimanere paralizzati, negandosi la possibilità di sfruttare al meglio il tempo che ci è concesso in questo mondo. Accettare la fine significava, per loro, vivere meglio.

Con il cristianesimo, il discorso cambiò tono. La morte divenne passaggio verso una nuova vita, ma anche giudizio, prova morale, promessa o condanna. Il memento mori, le ossa nei chiostri, le raffigurazioni del giudizio universale — tutto serviva a ricordare la fragilità della vita e l’urgenza della redenzione. Ma da quell’ossessione religiosa per il trapasso da questo mondo, di per sè non visto negativamente, nasce la paura stessa del momento in cui la vita terrena avrà termine.

Basti pensare ai movimenti millenaristi medievali e ai tanti predicatori che sfruttavano la presunta ed imminente “fine del mondo” per indurre le masse ad adottare atteggiamenti più sani, una condotta più retta, nel migliore dei casi, oppure le spingevano verso forme bizzarre di “preparazione” per la vita ultraterrena (la vendita delle indulgenze, alcuni movimenti ereticali ecc…). E così la paura dell’aldilà si trasforma in una forma di dominio, di controllo sulle condotte morale degli uomini.

Con l’arrivo della modernità, il pensiero della morte si sposta. La scienza, la ragione e il progresso sembrano ridimensionarne il peso, ma non lo cancellano. Montaigne la affronta con ironia, dicendo che “filosofare è imparare a morire”; Pascal ne fa invece un abisso di angoscia e fede. In epoca romantica, la morte diventa simbolo estetico, tema di poesia e malinconia.

Nel Novecento, poi, torna al centro della riflessione esistenzialista. Heidegger la definisce come “la possibilità più propria” dell’essere umano: è il limite che dà senso alla vita stessa. Senza la morte, non ci sarebbe urgenza, non ci sarebbe scelta. Camus, invece, la guarda con sguardo lucido e ribelle. Non crede in un aldilà, ma trova nella consapevolezza dell’assurdo un motivo per vivere più intensamente. Accettare la finitezza, dice, è il primo passo per essere liberi.

Oggi, in un’epoca che celebra la giovinezza eterna e la velocità, la morte viene rimossa dal discorso quotidiano. Se parlare della morte è ancora un tabù, questa non lo è nella vita di tutti i giorni. Al contrario, ne siamo talmente abituati che non sembriamo più in grado di darle un significato. Guerre, violenze, stragi, persino suicidi sono sotto gli occhi di tutti e non fanno più scalpore. Si muore in silenzio, in spazi isolati ma sotto gli occhi apatici di tutti. E questa rimozione, paradossalmente, rende la vita più fragile, più inconsistente. Ignorare la morte significa non comprenderne il valore trasformativo.

Halloween e la danza della vita

Ed è proprio qui che torna, in modo curioso e simbolico, la festa di Halloween. Nata come antica celebrazione celtica di Samhain, segnava la fine dell’estate e l’inizio della stagione oscura, quando il velo tra il mondo dei vivi e quello dei morti si faceva sottile. Era un momento di passaggio, di contatto e di rispetto per gli spiriti, non di paura.

Nel tempo, la festa ha cambiato volto: maschere, zucche, scherzi, dolcetti. Eppure, dietro la sua dimensione commerciale, rimane un nucleo simbolico potente. In un certo senso, Halloween è una forma di riconciliazione con la morte, un modo per giocare con ciò che ci spaventa, per esorcizzarlo. È il carnevale dell’aldilà, la notte in cui si ride della fine per poterla accettare meglio.

Nelle culture di tutto il mondo, esistono riti simili: dal Día de los Muertos in Messico alle tradizioni asiatiche dell’obon e dei festival dei defunti. Tutti condividono un messaggio comune: la morte non è separazione, ma continuità. Non è silenzio, ma memoria.

E forse è proprio questo che i filosofi, gli antichi e i moderni, hanno cercato di dirci: imparare a morire non significa arrendersi, ma imparare a vivere con più consapevolezza. La morte, come scriveva Rilke, “è il lato della vita rivolto altrove, non da noi illuminato.” Guardarla in faccia non toglie luce al mondo, la moltiplica. In fondo, la notte di Halloween — tra zucche accese e ombre danzanti — non celebra tanto la morte quanto il mistero della vita. Ricorda che ogni cosa finisce, ma anche che ogni fine è una soglia. E, per chi sa guardare con occhi filosofici, anche l’oscurità può essere una forma di conoscenza.